デジタル技術の発展に伴い、現代社会は数えきれないほどのITシステムやネットワーク環境に支えられ、多くの活動が電子的な空間で動くようになった。しかしその利便性の裏側には、サイバー攻撃という見えにくい脅威もまた増大している。情報が自由に行き来するインターネットの普及と、ITの急速な進化を背景に、犯罪者や悪意ある集団はさまざまな攻撃手口を駆使し、個人・企業・団体のみならず社会全体に影響を及ぼす事象を引き起こすことがある。ネットワーク技術の普及以前は、情報の盗難や破壊といえば物理的な侵入や機器の奪取といった手口が主流であった。しかし現在は、ネットワークへアクセスできる環境さえ整えば、攻撃者は遠隔地から目標を狙うことができるようになった。

これにより国境や地理的障壁はほとんど意味を持たなくなり、被害の規模や範囲が一変した。サイバー攻撃にはさまざまな種類が存在する。例えば、無作為に多数を狙うスパムメールや、不特定多数の利用者を標的にしたフィッシングなど、非常に広範な被害をもたらすものから、特定のターゲットに対して周到に準備される標的型攻撃やランサムウェア攻撃などがある。特に標的型の場合は、攻撃前にターゲットのIT環境やネットワーク構成、従業員の職務内容まで綿密に調べ上げ、その上で侵入口を絞り込む傾向が強い。また、通信の暗号化技術や二段階認証などセキュリティ技術の発展にもかかわらず、攻撃側も日々手口を深化・多様化させているという現実がある。

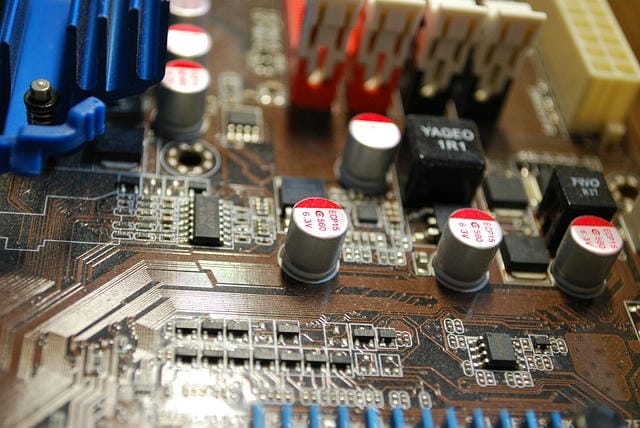

顕著な例としてサービス拒否型攻撃がある。これは特定のサーバーやネットワーク機器に対して大量の通信を発生させることで正規の利用者がアクセスできない状況を生み出すものだ。この攻撃は金融機関、情報提供サイト、小売業のオンラインサービスなど、インターネットを利用するあらゆる事業分野に対して脅威を与え続けている。一方で、IT基盤そのものやソフトウェアの脆弱性を狙う攻撃も見逃せない。設計ミスやパッチが当たっていない状態など、システムが持つ小さな隙間を突くことで、本来見られないはずの情報を入手したり、不正操作を行うことが可能となる。

サイバー攻撃がもたらす影響は個人情報や企業の機密漏洩にとどまらず、社会インフラや公共サービスの停止など重大なものへと波及する可能性がある。医療・交通・エネルギー分野でもIT技術やネットワーク運用が浸透しているため、サイバー攻撃によってもたらされる機能停止やデータの改ざんは、多くの人々の生活に直接的な損害を与えかねない現実的なリスクになっている。防御策についても年々更新が求められている。従来はウイルス対策ソフトの導入やファイアウォールの設置が基本的な対応策とされたが、標的型攻撃や未知のマルウェアなど新たな脅威にはこれだけでは十分とは言えない。多層的な防御モデル構築、異常動作の早期検知、定期的なパッチ適用といった技術的対策はもちろん、従業員や利用者へのITリテラシー教育や訓練の重要性もますます高まっている。

ヒューマンエラーや不注意による被害も多いため、システム面だけでなく運用面や意識改革も必須となっている。一方で、攻撃手法の巧妙化は低コスト・短期間で実施できる点にも特徴がある。攻撃ツールやノウハウがインターネット上で密かに出回り、自分では技術を持たない者でも容易にサイバー攻撃を実行できる土壌が生まれている。ここから新たな攻撃参加者が次々と現れ、ネットワーク上での脅威が拡大し続けている。こうした背景から、法的規制や産業界による自主基準の策定も急務である。

サイバー空間はあらゆる業界を横断するため、個別組織だけでは対抗しきれない場合も多い。業種や国の枠を超えて連携し、情報共有や共同防御の取り組みを強化することが不可欠となる。今後、ITやネットワークのビジネス活用拡大とともにデータの価値は高まるばかりだ。それゆえサイバー攻撃への対策も、単なる技術の議論にとどまらず、経営やガバナンス、リスクマネジメントの根幹として位置づけることが求められる。どれほど強固に見えるシステムであっても、人的な油断や未知の手法に対して絶対的な安全性は保てないからこそ、日々の備えと柔軟な対応力、そして情報の最新動向を正確に把握する仕組みづくりが今後の社会には不可欠となっている。

無形で見えにくい脅威であるがゆえに、サイバー攻撃と真剣に向き合う意識が求められている時代となっている。現代社会の発展とともに、ITシステムやネットワーク環境は私たちの生活やビジネスの基盤となったが、その背景でサイバー攻撃という新たな脅威が急速に拡大している。ネットワーク技術の普及により、情報へのアクセスが容易になった一方で、攻撃者は物理的な距離や国境を越えて被害をもたらすことが可能となり、その規模は従来と比べものにならないほど広がっている。サイバー攻撃は、スパムやフィッシングのような無差別型から、標的型攻撃やランサムウェアのように周到に準備されたものまで多様化しており、防御の難易度は高まるばかりである。とくに社会インフラや医療・交通・エネルギー分野に被害が及ぶと、単なる企業や個人の問題にとどまらず、社会全体に深刻な影響を及ぼし得る。

従来のセキュリティ対策だけでなく、多層的な防御、異常検知、教育や訓練など総合的な対応が不可欠であり、技術面と運用面の両立が求められる。さらに、攻撃ツールの流通と手法の巧妙化により、知識やスキルのない者でさえ脅威になりつつあることから、法的規制や業種を超えた連携も重要性を増している。今やサイバー攻撃への対策は一企業の課題ではなく、社会共通の危機管理として、不断の注意と柔軟な対応、情報共有の仕組み作りが強く求められている。