現代の社会において、支えとして機能し続けているシステムの中には、非常に多くの分野にまたがるものが存在している。これらは、一度でも停止もしくは大きな障害を抱えた場合、単に特定分野だけでなく、他の産業分野や公共の便利さへも波及し、私たちの生活に直接的な影響を及ぼす可能性が高い。そのため、社会や生活の維持に不可欠な基盤となっているインフラを総称して「重要インフラ」と呼び、その安定した運用と維持管理は極めて重要な課題である。重要インフラとして位置づけられる分野は様々に分類されている。輸送の分野、電力やガス供給、情報通信基盤、金融、医療、水道といったインフラがまず挙げられる。

これらのインフラは、人々の日常生活だけでなく、経済活動の根底を支えるものであり、例えば長時間にわたって電力供給が遮断された場合には都市機能が大幅に麻痺し、交通機関や医療サービスに著しい遅延や停止が発生する。また、安全な水の供給が止まれば、健康被害や社会不安を招く要因となる。こうしたリスクを最小化するため、各重要インフラ分野の運用基準や点検体制には高い水準の厳密さが求められる。システム全体が大きく集約し、他の分野とも深く連動する現代社会では、何らかの要因で障害や停止が起きた場合、代替となる仕組みやサービスの準備が社会の安定維持に直結する。重要インフラの各分野には、災害時もしくは突発的事態が発生した場合に、被害の局所化およびシステム復旧を容易にするための代替策が導入されている。

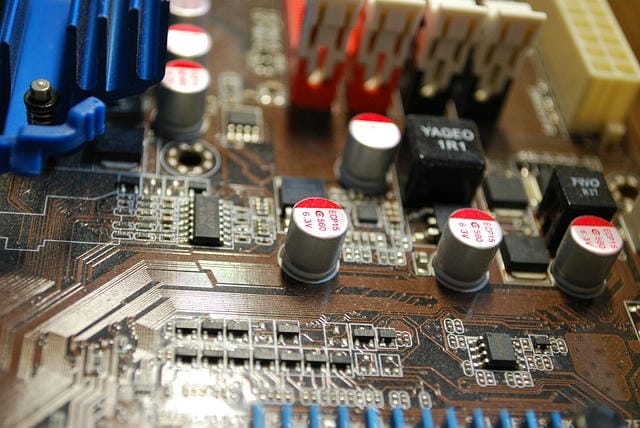

例えば電力供給においては、自家発電設備や複数系統の電力網構築が対応策となり、情報通信体制については複数経路を用いたデータバックアップや二重化されたネットワーク設備が有効な手段とされる。水道インフラであれば、複数系統からの原水取水や備蓄水の制度がその一例として挙げられる。また最近の技術的進展に伴い、さまざまなサービスが重要インフラの一部として機能するようになっている。特定のサービスが一時的に使えなくなった場合のリスク分散や、多数の利用者をも安定的に支えるための仕組みも進化している。情報通信分野ではクラウド化や仮想化の進展に伴い各拠点の利用可能性が増し、障害時の柔軟な切替運用が可能となっている。

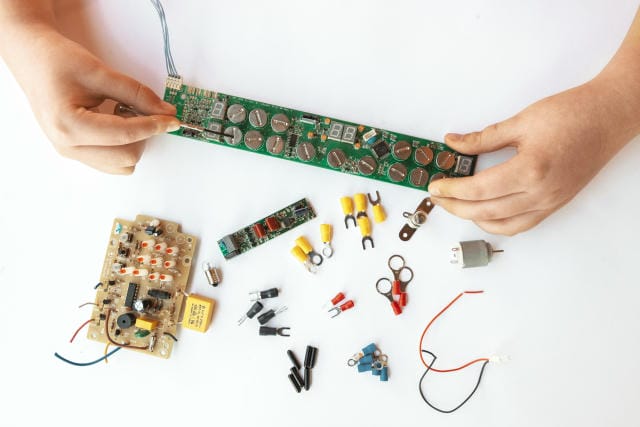

また医療分野ではIT技術の活用が進み、診療情報の共有や遠隔診療など、サービス全体を支える仕組みの分散化・冗長化が現実となってきている。一方で、重要インフラの依存性が高まることにより、安全対策やリスク管理の必要性もより高くなっている。特に大規模自然災害やサイバー攻撃など、想定外の事態が発生した際には運用への打撃が甚大になるため、単なる定期点検や保守だけでなく、あらゆるリスクを想定した有効な対応策、各種サービスや設備の代替能力が求められる。災害リスク評価を繰り返し実施し、定められた基準に従った操作訓練や予備設備の補強、サービスの多重化を講じることは、長期的な安全性の確保には不可欠である。このような取り組みは官民が一体となって進めていく必要がある。

管理体制の構築に際しては、各分野での専門知識や経験を有する関係者同士の協調も不可欠だ。政府は最新のリスクに対する基準や指針を示し、運用事業者は現場の最前線で実効性のある措置を講じていくことが重要となる。多様な社会ニーズに応えた新たなサービス展開や、既存インフラの更なる高度化という観点からも、個々の取組強化と全体最適化の両立が求められている。社会が今後も多様化し、技術革新のスピードが増すとともに、重要インフラの担う役割と利便性はさらに高まっていくと考えられる。そのため、今ある仕組みやサービスの堅牢性を高めつつ、万一の時には迅速に切り替えて代替する能力を常に向上させる努力が継続的に必要になる。

加えて、人や社会の意識・行動にも柔軟性が求められる。毎日のように利用している重要インフラが決して当たり前に動いているのではなく、多層的な代替策と、日々のたゆまぬ維持管理に支えられていることを改めて認識しなければならない。まとめとして、重要インフラは社会や経済活動の根幹を成し、その正常な機能と信頼性は継続的な代替策やサービス提供体制によって保持されている。この安定を維持するための工夫と技術の高度化、それら複数の層からなるバックアップ体制とリスク管理が今後ますます需要を増し、社会全体の持続性を保証する基盤として機能していくことになる。その動向を注視しつつ、さまざまな備えと不断の改善が必須となる。

現代社会を支える重要インフラは、電力、輸送、情報通信、金融、医療、水道など多岐にわたり、これらが一度でも停止や大規模障害に見舞われれば、社会全体や私たちの生活に大きな支障をきたす。各インフラ分野では、リスクを最小限に抑えるための厳密な運用基準や点検体制が設けられ、災害や突発事象時にも迅速に機能を回復できるよう、冗長化や代替システムも整備されている。特に近年は、IT化やクラウド技術の発展により、情報通信や医療分野での柔軟なサービス切替やデータバックアップ体制の確立が進み、障害発生時の影響を局所化する取り組みが重要視される。一方で、社会全体のインフラ依存度の増加に伴い、自然災害やサイバー攻撃といった想定外のリスクへの備え、運用訓練やリスク評価の徹底、予備設備の拡充など、より一層高度な危機管理が不可欠となっている。こうした対策は、官民一体で進める必要があり、運用者や政策立案者は協力し合い、現場と制度両面からインフラの信頼性向上に努めることが求められている。

今後、技術革新や社会の多様化が進む中で、重要インフラの役割と利便性はさらに高まると考えられ、日常の当たり前を維持するため、不断の管理と柔軟な対応力の向上が今後も重要な課題であり続ける。