社会や経済を支えるために欠かせない仕組みやシステム群は、日常生活のあらゆる場面で目立たぬ形で機能している。これらの基盤となる分野は、通常、人々が不便や危険を実感することなく、安定したサービスを享受できるように設計されている。このような特徴を持つ分野が、しばしば「重要インフラ」と呼ばれる。重要インフラの範囲は、時代の変化や社会の要求とともに拡大しつつあり、電力や水道、交通、金融、通信、ガス、医療、物流、情報システムなど多岐にわたる。これらが一体となって複雑に連携することで、経済活動や市民生活の根幹が維持される仕組みとなっている。

重要インフラが果たす役割の本質は、「サービス」を安定的に提供し続けることである。電力や水道が一時的にでも滞れば、産業活動が停滞したり、医療現場や日常生活に重大な支障が生じる。また、物流ネットワークの障害は、食料などの物資の供給に直結し、社会的な混乱を引き起こしかねない。同様に、金融システムや通信ネットワークの停止も、取引や情報伝達が麻痺し、その影響は地域を超えて広範囲に波及する。このように、重要インフラの停止は、単なる一部のサービス喪失ではとどまらず、社会全体の安全や安心、生存に直接結びつく問題となる。

このため、重要インフラには「代替」が不可欠な観点として求められる。すべてのシステムが絶対に停止しないことは現実的ではないため、一部の機能に障害が発生した場合に、迅速かつ円滑に復旧あるいは迂回が行える備えが不可欠である。例えば、発電設備の場合、単一の発電所が停止しても、他の地域の供給能力やバックアップ電源により、需要を満たす体制が取られている。水道やガスの分野でも、本線の不具合時には周辺経路を利用した供給維持や臨時のサービス体制が構築されている。また、金融業界や情報通信でも異なるルートを使ったデータバックアップや遠隔地の拠点による代行などが実施されている。

代替のための仕組みづくりは、技術的な工夫にとどまらず、法的・社会的な枠組みや多層的な運用ノウハウの蓄積も含む。平時からの備えや整備がきわめて重要であり、想定外の大規模災害への対応力を高める努力が繰り返されている。たとえば、自然災害や人的な攻撃に対し、重要インフラ各分野が共同でリスク分析を行い、多様な想定となる被害シナリオに応じて迅速な対応策や復旧訓練を重ねる事例がある。その結果、サービスの提供者だけでなく、広範な連携ネットワークの中で全体の復旧力を底上げする取り組みも盛んに行われている。社会に広く提供されているサービスが短時間でも途絶すると、影響は実際の供給停止を上回る広がりを持つ場合がある。

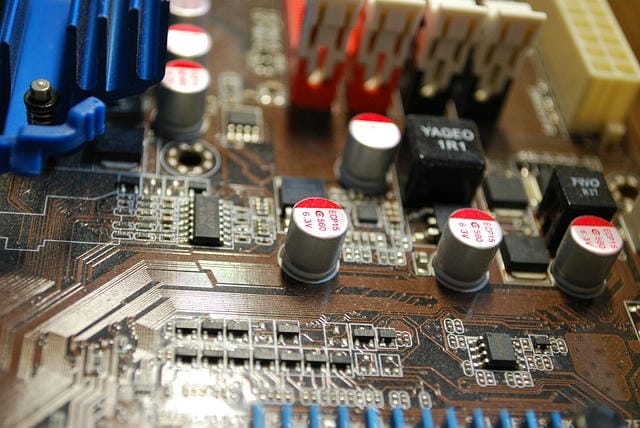

情報の伝達が滞ると混乱や誤報が拡散し、災害時には命にかかわる問題へと発展することも少なくない。こういった特性ゆえ、重要インフラ各分野では単なる保守だけでなく、定期的なリスク評価や危機発生時の運用方針、復旧シナリオの策定、利用者への情報発信まで、きめ細かなサービスの設計と改善が求められている。デジタル化の進展に伴い、重要インフラの構造やリスクもより複雑化している。従来は物理的な施設や設備が中心であったが、現在は情報ネットワークとの連動による脆弱性が増している。特定のシステムが電子的な攻撃を受けた際の影響や、広域に波及する障害も現実的な脅威となっている。

このため、情報システムの多重化や、相互の監視・復旧体制、異なるシステム間の連携強化など、新たな代替手段・復元策の導入が進められている。社会全体が安全・安心に過ごせるためには、見えない部分で高い信頼性と柔軟な対応力を併せ持った重要インフラのサービス体制構築が不可欠である。一点の不備も許さない緻密な運用と想定外の危機に耐えうる底力の両立は、容易な課題ではない。こうした状況下において、幅広い分野の専門家や多様な関係者による協力、継続的な改善活動の積み重ねが求められている。今後、人口動態や環境条件、社会構造の変化などにより新たなリスクが現れることも想定される。

そのたびごとに、重要インフラの範囲やサービスへの要求、代替体制の在り方が見直されていくことになるだろう。永続的な社会の維持と発展のためには、不断の備えと多層性を持った堅牢な基盤づくりが引き続き重要視される。社会や経済を支える重要インフラは、私たちの日常生活のあらゆる場面で目立たぬ形で機能しており、電力や水道、交通、金融、通信、医療、物流、情報システムなど多岐にわたる分野が安定したサービスを提供することで、経済活動や市民生活の基盤を成している。これらは単に一部のサービス喪失にとどまらず、停止した場合には社会全体の安全や安心、時には生存に直結する重大な事態を引き起こす。したがって、重要インフラには障害発生時の「代替」の仕組みが不可欠であり、技術的なバックアップやシステムの多重化に加え、法的・社会的な枠組みや平時からの継続的な備えも必要とされている。

特に自然災害やサイバー攻撃など多様化するリスクに対応するため、関係分野が共同でリスク分析や復旧訓練を行い、全体の復元力を高める取り組みが進んでいる。また、サービス停止による社会への影響は直接的な損失のみならず、混乱や誤報の拡散など二次的な問題も引き起こすため、リスク評価や利用者への情報発信といった運用面での工夫も重要である。デジタル化が進む現代においては、物理的な設備だけでなく情報ネットワークの脆弱性も増していることから、さまざまな角度からの備えと継続的な改善が求められる。今後も社会構造の変化や新たなリスク出現に応じて、重要インフラの役割や代替体制は見直され続けるだろう。安全・安心な社会の実現のためには、不断の努力による多層的で堅牢な基盤づくりが欠かせない。